- ホーム

- ブログ

ブログ

56「自分の好きを見つけていく」

2025/02/25

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

「好き」という言葉は素敵だけれど

とてもハードルの高い言葉。

私は自分の「好き」ってあまりじっくり考えないから

ドギマギするだけで

そのことについて

アタマを働かせていないことが多いです。

今週は敢えて

「好き」「得意」を考えていきます。

なぜそんなことを思ったのか?

先週金曜日にリウムスマイルの

「ホム育気づきサロン」に参加して

自分のことが全然見えていないなぁ、と

残念に思ったから。

自分のことを

自分がちゃんとわかってあげていないのは

自分が気の毒だよね。

55「ピアノのメンテナンス」

2025/02/24

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

冬になると悩み多き乾燥。

お肌の乾燥も気になりますね。

そして楽器の面では

ヴァイオリンはもちろんのこと

ピアノも気になります。

私は自宅にアップライトピアノがあります。

小学校5年生の時に

栃木県大田原市のショッピングモールで開催されていた

ピアノフェアで両親に買ってもらいました。

初めて自分だけが使うピアノ。

あの時の

「え?買ってもらえるの?」

という驚きと嬉しさを

今でも覚えています。

あれから40年以上・・・

栃木県から横浜の実家へ移動し

私の音楽高校・音楽大学の副科ピアノで苦楽を共にし

その後、私の結婚とマイホーム購入を機に

我が家へやってきて25年以上。

私のリハーサルや趣味程度のピアノ演奏、

娘たちの副科ピアノなどで

酷使されながらも元気に現役です。

しかし、近年の冬の乾燥・夏の暑さは異常で

楽器の踏ん張る力もギリギリといった感じ。

本来ならば、年に2回は調律をお願いしなければならないところを

今回はなんと、2年も空いてしまいました・・・

ピアノの調律師はいつも同じ方にお願いしています。

調律しない時期が長くなると、

元に戻すのに労力がかかることは承知しているので

ひたすら謝る。

「仕方ないですよ。ピアニストじゃないんですから」という言葉にホッとしつつ

「あれ?なぜかAの音はほとんど狂っていないですね~」と鍵盤をトントン。

ヴァイオリンの調弦をするAの音は

練習するときやリハーサルの時も

変に感じなかったなぁ・・・

そのほかに

自分が弾いているときに感じる鍵盤の違和感や不具合、

耳に「キン!」と刺さるような音のする鍵盤を伝えて

鍵盤のホコリやハンマーの掃除をして

調律が始まります。

約2時間の調律。

私はその間、イヤホンをして

別の部屋で

本を読んだり仕事をしています。

「乾燥がひどかったみたいですね」という調律師の言葉に

加湿器をもう少し長い時間稼働させることを勧められました。

ピアニストではないので

あまり神経質になっても仕方がないので

もう少し頻繁に調律をお願いすることが一番のようです。

楽器の管理は、それぞれの楽器や部屋の状況・使う頻度

プロ・趣味・音楽学生などによって細かく変化します。

それでも

「楽器は元気かな?」と

耳を澄ませて楽器の声を聴くことが大切です。

ヴァイオリン弾きでも、

ピアノが家にあるのであれば

メンテナンスしてあげましょう。

54「選ばれる人に」

2025/02/23

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

近所を歩いていたら

ふわりと梅の花の香りが

目の前を横切りました。

春をすぐそこに感じるひと時でした。

冬の間は研修や講座受講の機会が増えます。

地域での活動関係は

子どもの虐待や犯罪に巻き込まれることに関してのことが多く

自分のことについては、

やはりビジネス構築についての講座が多いです。

全く違う分野なので関連性が薄く

それぞれを頭の中で整理するのが苦手なので

つい放置してしまう・・・

せっかく聞いた良い内容も

日々に流されてうろ覚えになって

「あれはなんていう人のなんていう講座だったか?」と

残念でもったいないことに。

(逆に言えば、時間がたっても残っていることが多ければ

自分にしっかり腑に落ちたことだということなので

より厳選されるのですが。やはりまとめる作業は

必須ですよね)

なるべく早くアウトプットするように

努力していきたいものです。

先日はリウムスマイルの穂口社長の講座を受講しました。

スモールサービス業を営む経営者を

ホームページ作成からサポートしてくださる会社。

私はお世話になって2年半くらいでしょうか。

この1年は毎月の講座に参加して

「お商売とは何か?」

「お商売のマインドをどうする?」

「自分のサービスをしっかり管理してる?」と

様々な方向から、自分の事業を見直し、点検して

試行錯誤の相談に乗っていただきながら

勉強しています。

今回のテーマ

「好き・得意・経験を入れ込んだコンセプトの言語化」は

まさに今、このブログチャレンジで挑戦していることです。

あらゆる方向から自分を見直して

自分の好き・得意を小さなことでも見つけ出し

経験と技術をかけ合わせ

その一つ一つの種から

お客様に還元できることを

コツコツと実践していくこと。

穂口社長が

「これからの時代は、あなたから買いたい!と

よりパーソナルな部分から選ばれる時代になっていく」と

おっしゃっていました。

その通りだと思います。

そして、お客様の審美眼はより厳しくなっていくでしょう。

私の場合は

「あなたの演奏が好き」

「あなたの音楽が聴きたい」

「あなたの話す内容が聞きたい」

そう思ってくださる聴衆を集めていくことでしょうか。

私はヴァイオリンを聞いていただくことが一番ですが

それだけではなく、豊富な経験に裏打ちされた私の演奏から

聞いてくださる方が「本物」を感じる力を育ててほしいと思っています。

そのことを知っていただくためにも

このブログをコツコツと書いていきたいと

思いを新たにした日曜日でした。

53「土曜日の思い出」

2025/02/22

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

今日は土曜日の思い出のことをお話ししましょう。

私が小学校5年生の冬から卒業まで

栃木県大田原市に住んでいました。

台所の窓を開けると、那須連山が遠くに見える

穏やかな土地でした。

父の仕事の都合で、ドイツからビュッと・・・

今まで全くご縁の無かった土地での生活は

なかなか難しいものがありました。

この時一番困ったことがヴァイオリンのレッスン。

帰国してからすぐに以前の先生の所へあいさつに行くと

「東京まで通うのは遠いのでは?

仙台と東京とどちらが良いかしら?」と聞かれて

私の母は即座に「東京まで通います」と答えました。

「とにかく東京に通わないと忘れられてしまうわよ」とのこと。

たしかに、東京へのレッスンをあきらめてしまうと

先生の手から離れることになってしまう。

たとえ、父の仕事がまた東京に戻ったとしても

レッスンの先生から一度手を離れてしまったら

戻るのは大変かもしれない。

音楽高校を目指すのであれば、なおのこと・・・

その時の母の英断は、その後も我が家で語り継がれる武勇伝でしたが

当時の私にはぼんやりして理解していたかどうか。

と言いつつも、なにしろ東京は遠い・・・

当時、東北新幹線が開通していなかったので

「特急はつかり」に乗って上野へ行き

帰りは上野発の各駅停車で帰ってきた記憶があります。

(当時は東北本線が上野止まりだった)

往復5時間近くでしょうか。

20時13分上野発の列車を逃すと、その日のうちに家に帰れない・・・

もちろん、平日にレッスンに行く時間はないので

必然的に週末になります。

私のレッスンは毎週土曜日の夕方に設定されました。

当時の小学校は土曜日も半日授業がありました。

午前授業を終えて帰宅すると

母が「さ、早く食べて」とお昼ご飯を手早く済ませると

着替えて靴下を取り換えて

ヴァイオリンと楽譜カバンをもって家を出ると

父が車でスタンバイしています。

父が西那須野駅まで送ってくれて電車に乗り込み

乗り換えながら上野まで。

先生のお宅は目黒でした。

レッスンは16時か17時から。

きっかり1時間のレッスンを終えて、

時間のある時は目黒駅の喫茶店で

ケーキを食べさせてもらって

(母はいつもレモンスカッシュだった)

上野まで急ぎます。

夕食はキオスクで買った駅弁。

牛丼弁当が好きでした。

通勤電車のようなぎゅうぎゅうの列車内で

駅弁を食べると

ちょっと恥ずかしかったです。

食べるとウトウト眠くなってきて

23時頃に駅に到着すると、父が迎えてくれます。

ほとんど(疲れて)無言のまま帰宅して

布団に潜り込む・・・

そんな生活が1年続いたところで

父を置いて母と二人で横浜へ帰ってきました。

「音楽高校に行くなら、ピアノとソルフェージュを始めなきゃ」

という先生の鶴の一声で母が決断し

地元の中学で着るはずだった制服を

翌日にはキャンセルしていました。

あの栃木から東京へのレッスン通いは

私の中でも今なお、印象的に残っています。

母と二人で列車に乗って出かけるウキウキした感覚。

1時間のレッスンで詰め込まれた刺激と、

他の生徒のレベルの高さに打ちのめされる日々。

ご褒美のケーキの味。

帰りの列車で話しかけられる東北の言葉。

大変だったはずなのに

楽しかったな、という記憶にすり替わっています。

あの頃、小学生も夕方5時くらいまでクラブ活動があったり

(バレーボール部にスカウトされて入部したり

合唱部でNHK合唱コンクールの群大会に出場したことがありましたね。

そのほか、ブラスバンド部でコントラバスをあてがわれたけれど

さすがに弾けなくてアコーディオンを担当していた時もあったなぁ。

夏休みに水泳部に入ることになって大会も決まっていたのに

ヴァイオリンの講習会が重なってあきらめたり・・・)

アレコレ引っ張り出されて、色々なことをしていました。

練習時間がないのに、夕方遅くまで活動をして

帰宅してからカップラーメンをおやつに

ヴァイオリンの練習をコソコソとこなして

夕食の後はちょこっと宿題をこなして寝る。

全然練習時間は足りてなかった・・・

でも、

ヴァイオリンだけを弾いていたわけではないからこそ

私の軸になっている芯の部分は

彩り豊かだと自信を持って言えます。

そしてあの時

いつも父に従順で

それほど意見を押し出すことのなかった母の

大きな決断の連続に

母の底力をひしひしと感じたものでした。

52「閑話休題・報告文を書いてみる」

2025/02/21

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

このブログは100チャレンジを目指しながら

私自身も自分に課したチャレンジをしています。

このブログは音楽のことが中心ですが

今日の投稿は少しイレギュラーに。

午前中に私の2つ目の軸である、ライフオーガナイザー協会の講座を受講したので

その報告書を書いてみました。

毎月一回、ライフオーガナイザー協会員を対象に開講されるJALOカレッジ講座が、今月も開催されました。

今回の講座テーマは「LOのための実践集客ガイド」。講師は協会の高原真由美代表。いつも以上にテンポ良く進み3時間があっという間でした。以下、私が特に印象の残った部分を備忘録として書いておこうと思います。

講座は「集客の前に自分がライフオーガナイザーとしての土台がしっかりしているか」という問いからスタートしました。

自身を振り返る中で「収入面の数字化」ができていない点を反省し、より細かな生活の記録を取る必要性を感じました。

次に扱われたのは、ブランディングとポジショニングについてです。

「自分はどんなイメージで進むのか」「市場の中でどのような立ち位置を目指すのか」を考える重要性が強調されました。

加えて、どのようなツールを使って情報を発信していくかについての具体的な方法も学びました。

私自身は「思考」についての講座やサポートを目指したいと思っているのですが「伝わりにくい」部分が多いという欠点をより意識する必要があると感じました。

また、今回特に知りたかったライフオーガナイザーの仕事をする上での「導線」に関する内容についてもしっかりとメモを取りました。

講義中に高原さんがおっしゃった

「自分が満足するものなんて永遠に出来上がらない。まずは出してみて、さまざまなフィードバックをもらいながら修正していくもの。出したものがないとブラッシュアップはできない」という言葉が心に残り、まさにその通りだと改めて実感しました。

この1年間さまざまな時期と場所で、こういった課題を学んでいますが、アタマの回転がなかなかうまく働かないので、何度でも聞いて咀嚼をしたいと思っています。

今回はさらに、講座を受講する際のメモノートの取り方を工夫してみました。

ノート1ページの3分の1を自分へのメモ部分として、質問したいこと、その時閃いたアイデアなどを書いてみました。

どんな話を聞いたときに疑問に思ったのか?どんなきっかけで自分のアイデアが浮かんだのか?それらを講義内容メモの横に書くことによって、内容と連動してとても見やすく、講座内容もすっきり頭に入ってきました。

今更ながら、講座受講の姿勢も大切なことだなぁと思いました。

- 報告分を書く

- ChatGPTを使ってみる

今回はこの2つにチャレンジしてみました。

エッセイなどは、あまり悩まず書けるのですが報告文は苦手です。

でも、これからはちょっとずつでも苦手を克服していきたいです。

自分の可能性を広げてあげるために。

良い機会なので利用してみました。

ChatGPTに報告文の骨組みを自分で書き出して、まとめてもらい、修正して文章を仕上げる。

「ほぉぉぉ・・」と感心しました。

こういう使い方はおもしろいなぁ、と。

最初から自分で書くのは至難の業ですが、少しでも足がかりがあると楽です。

特に私はアレンジが得意なので、自分流に仕上げるのは簡単です。

出来上がったものを

さて、どこに出そうかしら?

まずは自分の場所に発表してみました。

次の課題は、見出しを強調したりすること。

少しずつでもいいじゃない?

できるようになったら嬉しい。

練習・練習。

関連エントリー

-

273「5冊のノートを駆使しています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま

273「5冊のノートを駆使しています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま

-

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

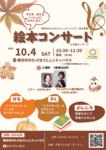

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子