- ホーム

- ブログ

ブログ

273「5冊のノートを駆使しています」

2025/09/30

- 荷物は少ない方が良いし

- カフェでノートを書く習慣がない

- 仕事やリハーサル、行事などはサッと確認できた方が良い

- 思考の整理をするときは自宅で静かな夜が良い

272「スケジュール帳は月曜始まりに」

2025/09/29

- 週の始まりは月曜日という意識

- 週末は土曜日と日曜日という感覚

271「自分の文章」

2025/09/28

270「自分を手当てする」

2025/09/27

269「コンサートを開催する日を決める」

2025/09/26

268「何かを手放す」

2025/09/25

267「タスクが増えてきたら優先順位を見直す」

2025/09/24

- 予定の確認

- 時間配分

- 的確な連絡

- ヴァイオリン演奏関係

- 母としての役割

- 地域の役職関係

266「秋分の日」

2025/09/23

265「気合を入れる」

2025/09/22

264「秋の気配」

2025/09/21

263「絵本コンサート ご案内」

2025/09/20

262「コンサートの感想をいただきました」

2025/09/19

- 楽しませていただきました!絵本コンサートは異なる迫力のある生演奏を味わいました。贅沢な時間をありがとうございました。

- ヴァイオリンとピアノが呼応しあうような最高峰の名曲に酔いしれたひとときでした。聴かせていただくだけでエネルギーチャージされる気がします。

- バイオリンとピアノの音色が、遊び合う生き物みたいだった。

- 全くの別世界に連れていかれたような・・・素晴らしかったです。

- クラシックな雰囲気に厳かな奏楽堂は格別ですね。重要文化財での演奏会、今も余韻が残っています。

- ベートーヴェンのすばらしさを堪能しました。

- ベートーヴェンはやはり引き込んでいくと面白いのだと思います。楽章ごとに特徴が良く出ていて(2楽章が好き)楽しめました!

- 優しい美しい曲も良いですが、やはりベートーヴェンは圧倒されます。頑張って、困難を乗り越えて、歓喜にいたりましょう。

261「舞台上は大きく見えるが、実は小柄です」

2025/09/18

260「音楽家が演奏とお話をするときに気をつけていること」

2025/09/17

259「留学報告会・開催」

2025/09/16

- 9月初め

- 30分のコンサート+海外音大生の日常や生活について聞くお茶会(2時間)

- 限定5~7名

258「お月見の季節・閑話休題」

2025/09/15

257「リハーサル方法は多様化する」

2025/09/14

256「奏楽堂でのコンサート・終演」

2025/09/13

255「ベートーヴェンとの会話」

2025/09/12

254「未来の年代へ向けて」

2025/09/11

- 「焦らない」← みつからない!と焦ると余計な力が入る

- 「自分を過信しない」← 自分は大丈夫!という謎の自信が私の場合は落とし穴

- 「少し先に準備する」← 先の自分をみることと同じで余裕をもちたい

253「話をきくだけでも」

2025/09/10

252「海外で暮らすこと」

2025/09/09

251「3年目のスイス・次女」

2025/09/08

250「季節は巡る・白露」

2025/09/07

【白露】はくろ (二十四節気)

夜の気温がグッと下がって空気中に水蒸気が冷やされ水滴となり

草花に朝露がつくようになる頃。残暑が厳しくとも、朝晩が冷えるようになる。

酷暑だった今年の夏。

去年よりも暑さがこたえて疲れる日が多かったです。

何もできなくてグッタリと横になって何もできない〜ということもしばしば。

そんな時は無理をしない。

休む、と決めて動かない。

ちょっとくらい、予定がズレたって

今日中にできなくても

大丈夫!

ただ、そんな日が続くと皺寄せもかなりのものになって

「ヒ〜💦」という状態になることもしばしば。

それも私の本当の姿です。

そんな時

私は一粒梅干しを食べることにしています。

「ちょっと疲れたな」と思っても

休めないこともあります。

ダラけてしまって次の行動になかなか動けない時もあります。

そんな時は冷蔵庫を開けて

小さな陶器の壷から梅干しを一つ取り出して

パクリと。

ゆっくり口の中で味わって

ポイっと種を出す頃には

少しだけ元気になっています。

皆さんはどんな食べ物で

気分を変えていますか?

まだまだ暑い毎日です。

どうかお身体大切に

ご一緒に秋を探していきましょう!

249「ゆっくりと進む」

2025/09/06

- 陽ざしのぬくもり

- 光と影の陰影

- 地面のあたたかさ

- 雲の流れ

- 季節の香り

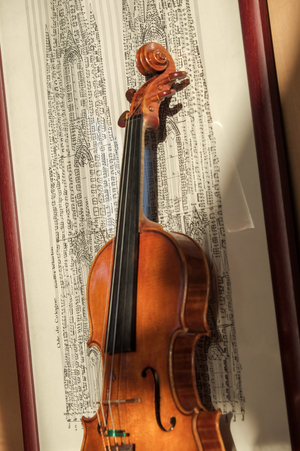

248「弦が切れたら・・・②」

2025/09/05

247「弦が切れたら・・・」

2025/09/04

(別の場所にアップしていたので変更しました)

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

昨日、ひさしぶりにE線がバチコーンと切れました・・・

暑さと湿気と汗で

かなり過酷な夏の時期だったので

いつ弦が切れてもおかしくない状態でした。

ちょうど練習が終わるタイミングだったので良かったです。

切れた瞬間は、さすがに「おおっ」となるのですが

どの部分から切れたのか確認します。

根元か?

真ん中か?

先か?

(E線は根元からの場合が多い)

次に楽器に傷がついていないか確認します。

今まで傷がついたことはないのですが

一応確認。

(切れた弦を持ちながら楽器を持ったりすると

自分で傷つけることがあるので要注意です)

後は粛々と弦を取り換えます。

スペアの弦は、それぞれ2本ずつくらい持っているので

取り換えたら補充するようにしています。

(今回はスペアが1本しかなかったので

焦って今日、買ってきました)

楽器は4本の弦を張った状態が本来のテンション(張力)なので

速やかに弦を張り変えなければなりません。

私はこの弦を変える作業が苦手です。

小学校高学年からずっと自分で張り替えているのですが

なかなか思うように弦を張ることができません。

不器用なんだと思います・・・

糸巻の向きによって、調弦が容易だったり、難しかったりするのですが

いつも1回でできたためしがありません・・・

四苦八苦してやり直していると

今度は駒の角度が変わってきてしまいます。

楽器と駒は90度。

やっと張り替えて

新しい弦を弾いてみると

新品の音がします。

キラキラして

ちょっと生々しい音。

そこで慣れるために

音階を弾いたり、練習曲を弾いたり

全部の弦を弾いてみたり

バランスを整えていきます。

ここまでの作業で20分くらい。

私の場合は緊張するので汗だくです。

深呼吸をして終了。

しばらくしたら

もう一度楽器ケースを開けて

弦の様子を見ます。

この作業をオーケストラの演奏中に

舞台上でやってのけた古参のメンバーがいました。

コンチェルトを演奏していたソリストのE線が切れた時に

「この弦に張り替えて3楽章までに返して」と言われて

楽器と弦を持たされたことがあります。

通常、弦が切れた時は舞台袖に戻って

弦を張り変えたり

別の楽器を持ってきて演奏を続行することになっています。

この時は、舞台袖まで戻らず

舞台上で今すぐ変えてくれ!ということでした。

ただでさえ苦手な弦の張替えに「私はできないからお願い!」と

後ろの古参のメンバーに渡しました。

黙って弦と楽器を受け取り

2楽章という静かな楽章の中を音もなく作業し

時間ぴったりに楽器がソリストの手に戻り

完璧な調弦で演奏が終わったとき

私たちオーケストラのメンバーは

古参のメンバーにブラボーを言ったという

懐かしい思い出があります。

しみじみ・・・

そういえば・・・

今回弦が切れた時

根元のループ部分が飛んでいったはずなんだけど

見つかっていないから

部屋のどこかに転がっているかもしれないが

踏みつけたら痛いだろうなぁ・・・246「ベートーヴェンとともに歩いていく毎日」

2025/09/03

245「12月まで」

2025/09/02

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

リサイタルのチケット発売開始になりました。

12月はまだ先・・・

と思っていても

時間は音もなく進んでいるので

早めに自分時間を確保しましょう!

今年のフライヤーも

ステキなデザインに仕上げていただきました。

この数年は、同じようなスタイルの写真ですが

とても気に入っているシリーズです。

2014年から始まったベートーヴェンのソナタシリーズ。

11年は思いのほか、大きくながい時間でした。

自分の状況がここまで大きく変化するとは思っていなかったですし

コロナ禍なんて誰も想像していなかったし・・・

10年という時間を安易に、簡単に考えていたなぁ‥とも思います。

でも、自分の中にある軸は変わることなく

ひたすらに歩んできたという

まさに【涓滴岩を穿つ】の心境そのものです。

飽きっぽくて

集中力が続かなくて

興味の対象がバラバラで一貫性がなく

気持ちの起伏が激しい・・・

ベートーヴェンのソナタ10番が

私に変化の兆しを与えてくれようとしています。

12月までの時間を大切にしながら

このブログでも

自分について

音楽について

ベートーヴェンについて

その他の楽曲について

綴っていこうと思っています。

そのうえで

当日会場でお目にかかれることを楽しみにしています。

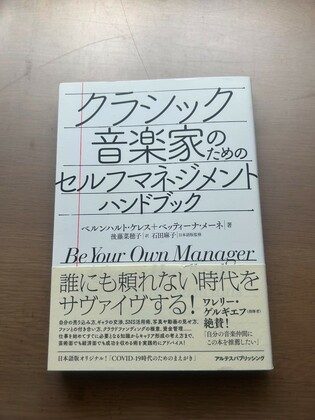

244「音楽家のための・・・」

2025/09/01

-

23「リサイタルの準備はじめています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この

23「リサイタルの準備はじめています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この

-

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

24「一日を彩る音たちとともに」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。

-

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

25「春の兆しを感じる1日」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕

-

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

26「冬の光を実験する」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々

-

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って

27「お花のサブスクが運ぶ思い出」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って