- ホーム

- ブログ

ブログ

25「ヴァイオリニストと肩こり」

2025/01/25

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

ヴァイオリニストが抱える身体の不調のひとつ。

【肩こり】

私はかなり頑固な肩こりに悩まされています。

コンサートが迫ってきて練習時間が増えてくると

左の肩から肩甲骨、腰のあたりまでズシリと重くなります。

ひどい時は頭痛まで・・・

ヴァイオリンを構える姿勢は

どう考えても不自然な形ですものね。

ヴァイオリンを弾くには両肩が前に引っ張られてしまうため

巻き肩になってしまいます。

その上で、左手を酷使して細かく指を動かす運動と

繊細な運弓の動きをコントロールする右手に神経を尖らせて

肩と顎で楽器を挟みながら

耳元で聞こえる音と客席に届いている音を想像して演奏する。

細かく言えば、もっともっとたくさんの神経を使っています。

その神経を支える身体は

頑丈でありながらも

しなやかで

反射神経に優れていなければなりません。

ずっと弾き続けていると

気がつかないうちに癖が染みついて

身体の可動域をずいぶん狭めていることもあります。

一種の職業病だとあきらめつつも

50歳を過ぎたあたりから

何とか自分で自分を手当てするように努めなければ、と

注意しています。

- 楽器を持たずに準備運動をしてから弾き始める

- 早いパッセージ(動き)の曲を急に弾かない

- 適度に腕(指)を休める

- 練習後にストレッチする

上記はとても基本的なことですが

大切なことだと思います。

そして練習後のストレッチは特に重要。

- ゆっくりと胸を開いて肩甲骨を寄せながら呼吸をする

- そのままゆっくりと両手を挙げてゆっくり左右に体を揺らす

「ゆっくり行う」というのが大事です。

反動をつけてしまうと、痛かったり筋を伸ばして

思わぬケガをしてしまうかもしれません。

ヴァイオリンを弾く前後に時間がかかるようになったのも

50歳を過ぎてからです。

マッサージも有効なのですが、一時的なものだったりするので

日ごろのケアを地道に続ける方が良いかもしれませんね。

(あまりにも辛い時は、私もマッサージに駆け込みますが・・・

辛い時に限って時間が無かったりして、結局行かずじまい・・・)

あまり不調を感じることの少ない私自身ですが

小さな違和感は見逃さないように気をつけています。

私は大人の生徒さんには、特にこの運動をお勧めしています。

ただでさえ、ヴァイオリンを弾くということに緊張しているのに

「楽器を落としちゃいけない~」

「左手がうごかない~」

「弓がまっすぐ弾けない~」と

あれこれ考えているとへとへとになってしまいます。

私が「練習した後に、しっかり身体をケアしてあげてくださいね」というと

ハッとした表情から「そうか、そうか~」と笑顔になる生徒さんもいらっしゃいます。

小さい生徒さんも気をつけてあげないと

痛い、窮屈、違和感、というだけで弾けない!、と決めつけてしまう子もいます。

「痛いところがあるの?」と聞いて

どこが痛いのか?

どうして窮屈なのか?

どんな違和感があるのか?

つたない言葉でもいいから先生に伝えることができる。

先生と一緒に考えることのできる生徒さんであってほしいと思います。

近頃の私は、寒くて縮こまって歩いているので

うつむき加減の前傾姿勢💦という姿を反省して

冷たい北風に立ち向かうように

偉そうに歩くことにしました。

(寒さが一層身に染みる)

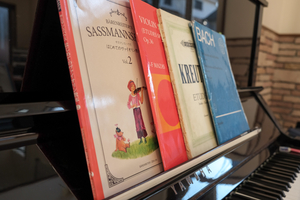

24「ピアノ好きのヴァイオリニスト」

2025/01/24

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

指の動かない冬の季節。

まだまだ寒い日が続きますね。

私の場合、練習を始めるときに

ちょっと気持ちがヴァイオリンに向いていないときは

ピアノを弾いています。

ピアノの蓋をパカっと開いて鍵盤をさわれば音が出ます。

なんて簡単な!ピアノって最高~!

自分の弾けそうな(もしくは好きな曲の)曲集は

すでにピアノの上に置いてあります。

ドビュッシー:子供の領分

ドビュッシー:アラベスク

ドビュッシー:ベルガマスク組曲

ラフマニノフ:鐘(前奏曲作品3-2)

メンデルスゾーン:無言歌集

ベートーヴェン:ソナタ集

ブラームス:ラプソディ

今、練習しているのはショパンのエチュード作品10第1番。

ショパンはなかなか弾けるようにならないのでチャレンジ。

レッスンがあるわけでもなく、もちろん本番があるわけでもないので

仕上げることが目的ではありません。

でも大丈夫。

単純に楽しめばいいのです。

「ゆっくりだったら、なんとか最後まで弾けそう」

「そういえば、姉さんはあんな風に弾いていたなぁ」

「このフレーズは何度も出てくるからスムースに弾ける~」

「昨日より和声が頭に入っている~」

「弾ける、うれしい!」

それだけで充分。

耳が音に慣れてくると、

自然にヴァイオリンの音を創りたくなります。

ピアノの両手で鳴らす音の多さと

ヴァイオリンの一音で鳴らすことのできる音の数は全く違います。

ピアノ曲のある一部分をヴァイオリンに任せるとしたら

どんな音にしようかしら?

どんな風に弾こうかしら?

そんなことを思いながら

徐々にヴァイオリンの練習へとシフトしていきます。

それもこの時期だからできること。

準備時間にじっくり時間をとれるからこそ。

大事な時間です。

コンサートが迫ってきたら

準備運動練習もそこそこに

曲を仕上げることに焦りまくります。

「計画的にやろうよ、自分💦」

本番前に何度つぶやく言葉か・・・

今年は少し、練習方法のアプローチも変化させていこうかと思案中です。

23「ヴァイオリンで人生が豊かになるには」

2025/01/23

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

ヴァイオリンの先生として私は厳しい方かもしれません。

弾ける、弾けないという指導よりも

お行儀や態度、道具への丁寧さを求めます。

「ヴァイオリンは自分で持ってレッスンに来ましょう」

「脱いだ靴は自分でそろえましょう」

「楽譜は丁寧に角をそろえて譜面台におきましょう」

「ヴァイオリンは丁寧に扱いましょう」

「先生が話すときはきちんと先生の顔をみましょう」

「先生が話し始めたらすぐに弾くのを止めましょう」

「レッスンのはじめとおわりにきちんと挨拶しましょう」

「レッスン料は生徒が自分で御礼とともに先生に渡しましょう」

「玄関でのさよならのあいさつはしっかりとしましょう」

生徒さんはもちろんのこと、その親御さんにもきちんとした態度を求めます。

え~・・・メンドクサイ・・・

そう思いますか?

でもこれって、普段の生活でも必要なことですよね。

社会生活の基本的なことばかりをレッスンに置き換えているだけです。

一見当たり前に思えるような事でも

流れるような動作になるまでには時間がかかります。

でも、覚えてしまえば様々な場所で応用が利きます。

そして、自信になるのです。

どんな緊張する場所に行っても、同じ手順であれば安心できる。

たとえ国を越えて海外に出ていったとしても通用します。

芸事は型から学ぶ

基本がしっかりとできていれば

その後は自在に自分を変化させることができます。

私の生徒さんは、初めは驚くものの

だんだんと習慣化されて

当たり前のように落ち着いたレッスン受講態度になっていきます。

始めはできなくて当たり前。

でも、レッスンに通うことによって徐々にできるようになっていきます。

子どもはもちろんのこと、大人でも同じことです。

ヴァイオリンを弾くことだけが目的ではないレッスン。

ヴァイオリンとともに豊かな人生を歩むお手伝い。

そんな先生になろうと改めて思っています。

22「コンサートを妄想する」

2025/01/22

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

寒い時期はひきこもって勉強しよう、と決めて

引き籠りすぎて久しぶりに外へ出かけたら

フラフラしてしまった私です。

さらに、会議でマイクをもって話さなければならず

自分の声のトーンが暗すぎて焦りました💦

何事もほどほどにしないといけない・・と反省です。

音楽家は演奏することがアウトプットなので

意識して時間をつくりながらインプットすることも大切です。

演奏技術方法、音楽教育、音楽史、世界史、日本史、楽譜の読み込み

音楽理論、絵画、文化・・・際限なく広がっていく・・・

私は今、様々な曲を聞きながら

どんなプログラムができるかを考えています。

「子どものためのコンサートだったら

あの曲とこの曲を組み合わせて、どんなお話をしようか・・・」

「自分を追い込むようなチャレンジコンサートをするならば

あの曲を勉強してみたいなぁ・・・」

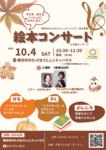

「絵本コンサートの短いバージョンだったら

どんな曲が良いかなぁ・・・」

妄想ですね。

この時間が私には重要だったりします。

楽譜を眺めながら時代背景を調べ

自分の話を膨らませるような共通点を探したり

作曲家の時代と今の時代を比べてみたり

あれこれ妄想を広げていくと

楽譜や本の中に埋もれていて

他の生活業務が中途半端に転がっている状態です。

オーガナイズが必要だなぁ・・・

と思ったときは

自分で自分の状態を俯瞰して

自分のホームポジションに戻る。

ヴァイオリニストとライフオーガナイザーを

行ったり来たりしながら進む毎日は

自分を実験台にして

自分に問いかけながら

自分自身を収めていく。

引き籠りすぎてもいけないけれど

インプットなしでアウトプットはできない・・・

生きていくということは

なかなか難しいものです。

21「カーボンボウ(弓)について」

2025/01/21こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

カーボンボウ(弓)をご存じですか?

弓は本来、フェルナンブコという木を使用したものですが、

近頃はカーボン弓を購入し、使い分けて弾く方もいらっしゃいます。

過酷な演奏状況、通常とは違った弾き方を要求される場合などに便利です。

野外での演奏や大きな生音を必要としないミュージカルや演劇の演奏など。

私も時々、セカンドボウと決めている弓(安価な弓)で演奏をするときもあります。

弓の大掛かりな修理が必要な時は便利ですね。

あとは、カーボンボウは状態が安定しているので

自分の状態を確認するには利用価値がある、ということも言われているそうです。

とはいえ、初心者さんは木の弓をまずは使いましょう。

木の持っているしなやかさ、繊細さ、気候によって変化する弓の状況を感じて

楽器と弓が自分と一体になっていることを感じ取る訓練も必要だと思います。

関連エントリー

-

273「5冊のノートを駆使しています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま

273「5冊のノートを駆使しています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま

-

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子