- ホーム

- ブログ

ブログ

30「音楽の道・娘たちの場合」

2025/01/30

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

我が家には二人の娘がいます。

どちらも音楽の道を修行中です。

さて、生徒さんに対しては辛抱強い私ですが

やはり自分の子どもになると

そうもいかないことは

早い段階でわかっていました。

そのため、娘たちの手ほどきの先生は私ではありません!

長女は半ば私の勉強のためにつき合わせたようなもの。

(初心者さんの指導に詳しいベテランの先生だったので

レッスン方法などを学びたかった)

次女は長女のレッスンに毎度付き合っていたのでその流れで一緒に。

・・・

大きな志があって始めたわけではないので

いつ辞めてもいいよ、というスタンスでした。

音楽家は一家に一人で充分、と思っていましたから。

ただ、レッスンとレッスンの間は私がチェックしなければなりません。

その時は辛かった・・・

音程の悪さにキレること数え切れず

練習を促すのに必死の形相になる(自分の母の姿を思い浮かべながら)

レッスンへの心構えをひたすら教え込む

考えをじっと待つのも、生徒さんと比べて5分の1くらい

早くしなさ~い、と叫ぶのは毎度のこと

・・・

そのほかにも自分の問題も山積。

レッスン料の新札交換に銀行へ走る

自宅練習時間の配分と練習時間に付き合う自分の時間の確保

(自分の練習もしなくちゃならないけれど、日中は確保できないので

ほぼ夜中にキッチンで練習・体力温存)

レッスン時間に間に合うように二人のスケジュール管理

・・・

習い事をするのは本当に大変です。

自分で練習することができるようになるのは小学校高学年くらい。

それまでに整えておけば

その後は少し遠くから見ることができます。

私はわかっているけれど

本人たちが自分で理解できるようになるのは

また別の話。

「お母さんがヴァイオリニストで良いね」

なんていう言葉は、はっきり言って

「放っておいて~」です。

あちこち寄り道しながら

試行錯誤して

ふりだしに戻ったり

モチベーションが空っぽになったり・・・

全然余裕がありませんでした。

・・・

私は娘たちに、

あの頃どんな思いでヴァイオリンを弾いていたのか

怖くて聞くことができません。

でも、未だに弾いているということは

無駄なことに時間を費やしたわけじゃない・・・と思いたいです。

何か学ぶことがあったから

続けているのだと。

学んだことが、ヴァイオリンを演奏することだけではなくても

音楽を通して経験できたこと

社会生活でも、コミュニケーション術でも

歴史の勉強でも、心理学でも良いと思います。

もし娘たちが音楽以外の道を見つけたとしても

その道を極める素地はちゃんと整っていると

自信をもって見守ることができると思います。

自分の人生は自分で舵を握るべし

29「冬の日の遊び・音」

2025/01/29

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

陽の光は暖かく感じても

風の冷たさはやはり身に沁みます。

子どものころ、田んぼの近くに住んでいました。

四季を通じて田んぼの表情の変化を見て育ち

今でも懐かしく思い出します。

今住んでいるところも、ほんの5分ほど歩けば

田んぼがありますが

気がついたら畑に変わっていたところが多いです。

お米作りはやっぱり手間暇かかりすぎるのかしら?

私は冬の田んぼが大好きで

よく友達と遊びに行きました。

お互いに持っているお人形が少なかったため

家で遊ぶより

外で飛び回っているほうが楽しくて

次から次へと

日がな一日遊んでいました。

寒い冬の朝、友達と待ち合わせて田んぼに行くと

霜柱が立っているのでそれを片っ端から踏んでいく。

(今思えばよく怒られなかったなぁ・・・)

ガサガサ

ぽこぽこ

ゴボゴボ

ざくざく

霜柱の大きさによって音が違う。

友だちと追いかけっこしながら田んぼを走り回って

飽きてきたら

田んぼに隣接する野原で

セーターに「ひっつきむし」をくっつけて

自作のブローチにする遊び。

冬の陽だまりはほんのりあたたかくて

大きな枯草のドームを秘密基地に

カサカサと枯草を踏みつけて

探検ごっこ。

夕方になってうす暗くなってきたら解散。

家に帰ると母がストーブの上で

干し芋を炙っている。

ジリジリという音を聞きながら

美味しそうな香りがしてきたら食べごろ。

アツアツの干し芋を食べて

ヴァイオリンの練習へ・・・

私の4歳ころの思い出は遊んでばかり。

それも外遊びばかり。

でも、覚えているのは

枯草のぱりぱりする音

遠くから聞こえてくる飛行機の音

霜柱の音

キーンと寒い空気の音など

どれも「音の記憶」です。

今でも夕方になると

ご近所のいろんなお宅から聞こえてくる

お皿のカチャカチャいう音や

ボッと音を立てる給湯器の音や

カラン・・というお風呂の音に

耳をそばだてる私がいます。

28「本物の生徒を育てる」

2025/01/28

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

「本物の生徒とは、自ら学び続けていく人」

どこかで目にした言葉なのですが

私がとても好きな言葉です。

先生として教える側になったとき

生徒さんにはいろいろな事情があって

いろいろな問題を抱えて

どんな思いでヴァイオリンに向き合っているのかを

それなりに見てきたつもりです。

私自身の指導方法は

どれだけ早く弾けるようになるか・・・

コンクールで賞をとるには・・・

といったものではないので

その生徒さん自身が

どれだけヴァイオリンを自分に引き寄せていくのかを

お手伝いしている感覚です。

ヴァイオリンという楽器をリスペクトしましょう!

ヴァイオリンで何を伝えたいのか考えましょう!

自分自身を整えてヴァイオリンにむかいましょう!

そういったところから

レッスンを始めていきます。

そのため、他力から始めた生徒さんは

そのうち自分で考えることが多くなり

「どうしてそう思う?」

「その場所はどんな気持ちで弾くの?」

「あなたはどう思う?」

という私の質問に、常に、自分で答えなければならなくなります。

ずっと黙っている子。

オドオドする子。

キョロキョロして親に助けを求める子。

じっと黙って待ちます。

見学している親御さんの方がドギマギしていますが

辛抱して待ちます。

誰も助けてくれない、

話すまで先に進まないと観念するのか

しばらくすると、なけなしの考えから

ポツリ・・・と言葉が返ってきます。

ひとことで良いのです。

その言葉から、彼らの思いが伝わるからです。

その方法に慣れてくると

彼らは少しずつ自分の気持ちを

言葉にして伝えてくるようになります。

自分で考えるようになるのです。

私の役割は

彼らの思っていることを汲み取りながら

新しい分野・視点を提供することです。

彼らの伝えてくれた言葉を内包しながら

枝葉を広げて

音楽が立体的に

裏付けのある

説得力のあるものに変化する。

それが、音楽を演奏する(再現する)ということだと思っています。

私の生徒さんは

基礎をしっかり学んでいるので

途中でやめてしまってたとしても

やっぱりもう一度、と

再開するときに

それほど苦労はしないでしょう。

弾いていなかったときにも

常に学び続けていたはずですから。

27「ヴァイオリンを習うきっかけはいつでもどこでも」

2025/01/27

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

私がヴァイオリンを始めたきっかけは

簡単すぎるはじめてのブログでご紹介しました。↓

https://ototabi-kaori.com/contents_76.html

ヴァイオリンをはじめるきっかけは様々です。

特にお子さんの場合はこんな場合が多いかもしれません。

- やってみたいと思ったから

- 親に勧められたから

- 気がついたらお教室に通っていた

どんな理由であれ、私はヴァイオリンに興味を持ってくれたことに素直に感動します。

そして、できるだけ長くヴァイオリンと共に生活してもらいたいと願います。

弾けるようになるだけが目的ではなく

その人の人生に必要なパーツになること

ヴァイオリンによって世界が広がること

その人の喜怒哀楽に寄り添う存在であることが大切だと思っています。

「ヴァイオリンは子どもの時から習わないとダメ?」

そんなことはありません。

私は大人の方に、ぜひヴァイオリンを習ってもらいたいと思います。

まず、両手が全く違う運動方法なので頭を使います。

音程を合わせるために耳に神経を集中させます。

でも

ヴァイオリンがどのような構造になっているかを理解することができる

弦のどこを押さえると、どういう音が出るのかを理論で学ぶことができる

大人ならではの学び方があるのです。

子どもであれば、毎日反復練習をすれば自然に養われるものも

大人であれば、少し近道をして学ぶことができます。

毎日の仕事から離れて、ヴァイオリンという楽器に触れることにより

新しい世界が拓ける。

ヴァイオリンで人生が豊かになるお手伝いができればと思います。

少しでも気になったらご相談くださいね。

26「日曜日と鐘の音」

2025/01/26

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

今日は日曜日。

ドイツに住んでいたころは、朝の時間に教会の鐘が鳴りだすと日曜日を感じました。

礼拝の時間を知らせる鐘。

礼拝中に鐘を鳴らすタイミングがある場合にはコーンとひとつだけ。

礼拝が終わると高らかに鳴り響く何重もの鐘の音。

礼拝時間はそれぞれの教会によって少しずつ違うので

日曜日の午前中は町中のどこかで教会の鐘が鳴っています。

(礼拝というのはプロテスタント、ミサというのはカトリックですが、内容に大きな違いはなく

聖書朗読、賛美歌、祈り、牧師または神父のお話といった構成になります)

遅くまで寝ていたいのに、ガランゴロンとあちこちの教会の鳴る鐘に

ちょっと不満を覚えた時もありました。今もそうなのかしら?

近頃はキリスト教徒が減少して、牧師や神父の担い手が減り

献金で成り立っている教会運営がうまくいかずに閉鎖に追い込まれる教会もあるらしいです。

私は小学生の頃に父の仕事の関係でドイツに住んでいました。

その頃、自分の部屋から教会が見えました。

窓から外を見れば遮るものもなく正面に見えます。

教会の尖塔が丸くて、黒っぽいレンガ造りで、飾り気の少ない外観。

夜になると、一室だけにポツンと明かりが灯り

私が寝る時間になっても消灯することはありませんでした。

きっと、牧師が一人で、または何人かで勉強をしていたのでしょうね。

何となく心細くなった時にその明かりを見ると、ほっとした気分になりました。

結局、その教会に足を踏み入れたことはなかったのですが

今でもその教会の様子の記憶は鮮明に残っています。

それと同時にどんな鐘の音だったのかも。

カーン カーン

カラン カラン

カララン カララン

カララン(ゴロン)カララン(ゴロン)・・・

だんだん音が増えていって音が重なりあい

異なるリズムが増えて大音響がひとしきりあった後

さぁーっと音が引いて

コーンと一つ音が響いて静寂になる。

日曜日の朝はその音をずっと聞いていたものです。

音の記憶というのは、私にとって鮮明で

未だに鐘の音には特別な思いがこみ上げます。

そして、音楽家となった今は

音楽の中には常に鐘の音が隠れていて

その音を探し当てると

その曲への理解が深まっていくような気がします。

ドイツで一人暮らしをしていたころも、

近くに教会がありました。

自分の生活リズムを刻んでもらっているようで安心感がありました。

日曜日の午前中はぼんやりと窓を開けて鐘の音を聞いていたものです。

私の娘たちは時々、教会と鐘の音の入った動画を送ってくれます。

自分たちの住む町だったり旅行先の町だったり、様々な場所で。

あぁ、なつかしい。

私がどんなに心を揺さぶられて

懐かしい思いに駆られて

あたたかい気持ちになるのか・・・

彼女たちはよく知っているのです。

日曜日に鐘の音を聞かなくなってから

どのくらいになるでしょうか。

でも、記憶の中にある鐘の音は色あせず

今も耳の中で鳴っています。

関連エントリー

-

273「5冊のノートを駆使しています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま

273「5冊のノートを駆使しています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま

-

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

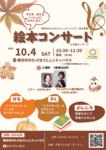

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子