- ホーム

- ブログ

ブログ

76「あおば音楽ひろば・明後日」

2025/03/17

75「時間を仲間にすること」

2025/03/16

前日の夜にはタスクを書き出す

朝時間に集中する

予定やタスクを消化する時間は自分の最適な時間と合っている?

お昼寝の時間(休憩時間)大切

行動時間を必ず計測する!

今日の満足感はどのくらい?

74「ブログチャレンジに参加中」

2025/03/15

73「子育て・私の場合」

2025/03/14

72「伝わる話し方講座を受講して」

2025/03/13

先日、「伝わる話し方」という講座を受講しました。

講師は、元NHKアナウンサー・ラジオパーソナリティ

現在はライフオーガナイザーとして現場でも講師でも活躍されている

馬場あゆみさんです。

馬場さんの豊富な経験から、プロの話し方を学ぶことができる講座ということで、

以前から興味を持っていました。

私がこの講座を受講した理由は、

自分のコンサートで曲目解説をしながら演奏する「レクチャーコンサート」の場面で、

自分の話し方がどのように聞こえているのかを客観的に確認したかったからです。

話す速さや内容の伝わりやすさにも自信が持てず、

一度プロの視点からアドバイスをいただきたいと考えていました。

講座は全2回の構成で、

事前に自分のコンサート風景を録画したものを講師に送り、

チェックしていただきました。

初回では、以下の4つのテーマについて学びました。

1. 自己紹介ってどうしてる?

2. どんな話し手になりたい?

3. 苦手意識をどうする?

4. 伝えるための技術

講座の最初に、自分の自己紹介を録音し、

他の受講生に聞いてもらって感想をもらうという活動を行いました。

私の声について「好きな声」「響く声」「年相応な声」といった感想をいただいた一方で

「話の始まりと終わりが少し印象に残りづらい」「所々、自信がないように聞こえる」

という指摘も受けました。

これらの意見は自分では気づかないことだったので、とても参考になりました。

「どんな話し手になりたいか」のテーマでは、

話すスピードや一文の長さ、

語尾の使い方など、具体的なポイントを学びました。

「苦手意識」については、

「おもてなしの気持ち」を持つことで

相手に伝わる話し方に変わるというアドバイスがあり、

非常に印象的でした。

こういった感覚は、一度で身につくものではなく、

経験を積み重ねていく必要があると感じました。

「伝えるための技術」では、

呼吸法や間の取り方、マイクの使い方など、実践的なテクニックを学びました。

また、講師の経験談を交えながら、

マスコミ対応やテレビ・ラジオ収録時のポイントなど、幅広い知識を得ることができました。

1回目の講座後には宿題が出され、

それを意識しながら1か月後の2回目の講座に臨みました。

2回目は、初回の内容を振り返るとともに、

学びを実際の現場でどう活かすかについて受講生同士で意見を交換しました。

ご一緒した受講生が新しい自己紹介を披露した際には、

格段に聞き取りやすくなり、話し方の雰囲気も大きく変わっていたことに感動しました。

こういうことも、どんな受講生と一緒に学ぶか?ということで

一方で、自分自身の課題にも気づかされました。

発声練習として挑戦したリップロールが思うようにできず、

少しびっくりしました。

リップロールって顔の筋肉がやわらかくないとできないんですね・・・

また、1分間にどのくらいの文字数で話せば適切なのかを測ることができ、

今後のコンサートで役立つと感じています。

講師からの

「コンサートのMCではミスリードをしない」

というアドバイスも非常に印象的でした。

観客に正確に伝わるように、

演奏プログラムを組み立てながら

話すシナリオをさらに磨いていく必要性を実感しました。

コンサートの課題が急に増えました。

また、「言いたくないことは言わない」という言葉も心に残りました。

空白を埋めようと余計なことを話しがちな私にとって、大切な教えです。

この講座を通じて、

話し方の技術や意識すべきポイント、

改善点をたくさん学ぶことができました。

これからも学びを活かしながら、

より伝わる話し方を目指していきたいと思います。

-

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

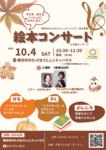

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

-

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち