- ホーム

- ブログ

ブログ

112「雑草へのあこがれ」

2025/04/22

111「時間を使い切るって大切なこと?」

2025/04/21

人にはそれぞれ、人生のステージがあると思っています。

私を例にとってみれば、

学生時代、留学時代、オーケストラで働いた時代、結婚生活、子育て期、自分探し期、コロナ禍、父の介護、今現在・・・。

この先もステージは続いていきます。

期間の長短はありますが、私自身はそのステージをそれぞれ無我夢中で過ごしました。

その時の自分に最適な生き方を的確に選択するにはコツが必要です。

私はそのコツをコロナ禍で学び、

その後のとんでもない時期を生き延びることができています。

その方法は、時間を味方につけることだと思っています。

- 自分らしく生きるには何が必要なのか?

- 何が不要なのか?

人のまねをしても、自分に本当に合わなければ不要なものです。

時間は平等に1日24時間。

でも、公平ではありません。

そう、自分の采配で24時間をコントロールすることができるのです。

- 暇にすることも可能。

- 充実させることも可能。

- 自分を苦しめることも可能。

- 自分を労わることも可能。

時間は使い切らなくてはいけないわけではありません。

その考えが、もしかしたら自分を苦しめているかもしれません。

自分では効率よく時間を使っているつもりが、もしかしたら時間にコントロールされているかもしれません。

「時間」は人生のステージによって使い方を変えることができます。

ご一緒に考えてみませんか?

110「鐘の音」

2025/04/20

復活日は移動祝日なので、毎年変わります。

今年は遅い方です。

来年は4月5日とのこと。

春を祝うには良い時期になりますね。

遡って受難の金曜日。

長女との電話を終えようとしたときに、ふと思い出して

「そうだ、今日は受難の金曜日だから昼の12時になったら教会の鐘が鳴るよ」

と言いました。

「あら、去年は気がつかなかったけれど、後で聞こえるかどうか耳を澄ませてみるね」

といった数分後、長女から

「鐘の音が聞こえたよ」

というメッセージと共に動画が送られてきました。

画面に耳をくっつけながら聴く教会の鐘の音。

生活のなかに響く音を聞きながら、

「あぁ、彼女たちはこの音の聞こえる中で生活をしているのだ」

と改めて異国に住む娘たちの姿を思いました。

自分がその昔に聞いた、あの弔いの鐘を

今、聞いている娘たちがいる。

場所も年齢も時代も違うけれど、

変わらずに鳴っている鐘の音。

不思議な気持ちを彷徨った

この数日でした。

109「子育て期は時間がない?」

2025/04/19

108「コンサートのアシストは家族全員で」

2025/04/18

娘たちが幼いころから、コンサートのお手伝いをするように促しました。

1時間のレクチャーコンサートを開催していた時は

受付に立ってニコニコとお客様をお迎えすること、

お客様にアメをお配りすることなどから始まり、

そのうち受付業務、対応、お客様のお席への誘導などの表の仕事から、

ピアニストの譜めくり、

バックステージの業務など、

コンサート全般のアシスト業務をこなすようになりました。

中学生くらいには、ほぼすべてのことを仕切れるくらいになり、

そのうち私よりも機敏に動いて素早い対応ができるようになってしまいました。

姉妹で手分けしてお手伝いすることもあれば

一人だけが全部の役割を担うこともありました。

私のコンサートにはほとんど同行して、

客席で聞いていたり、

お手伝いをすることが当たり前でした。

他の音楽家から

「コンサートの仕事に行こうとすると、すごく嫌がって泣かれてしまう」

といった話を聞くこともありましたが、我が家は「コンサートは家族行事」というような位置にあったように思います。

それには夫の協力が大きかったです。

コンサート会場までの送迎、娘たちの世話、お客様対応など、表や裏で走り回っていましたから。

でもそれも、娘たちが高校生くらいになると役割が減ってきていました。

そのうち、娘たちのコンサートで手伝おうと思っても、逆に足手まといになっていました・・・私も含めて・・・

私の子育て時期は、

娘たち中心の生活ではありましたが、

「どうやったら自分が音楽家として動きやすくなるか」

ということを常に考えていたかもしれません。

それは、その後の私を助け、さらに娘たち自身にも役立つことだったようです。

-

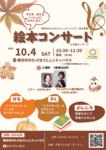

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

-

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち