- ホーム

- ブログ

ブログ

107「子どもが赤ちゃんのときの練習方法」

2025/04/17

- メトロノームと一緒に練習する。

- 左手を中心に8小節だけ反復練習する。

- 右手の運弓を確認(移弦やとばしの場所など)

106「OrdnungとはOrganaizeといっしょ」

2025/04/16

105「3人のヴァイオリニスト」

2025/04/15

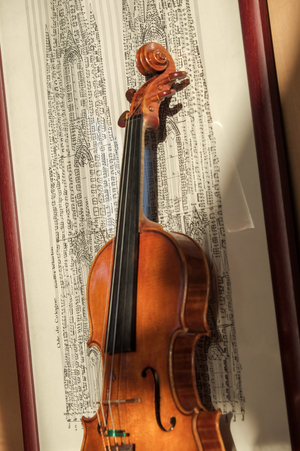

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

我が家には3人ヴァイオリニストがいます。

ヴァイオリニストを量産する予定はなかったのですが、

今の段階では4人家族中3人がヴァイオリンを弾いています。

他の人からは

「お母さんの姿を見ているからなのね」

「すごいね、娘二人ともヴァイオリンを弾いているなんて」

「すごくヴァイオリンが好きなのね」

興味・奇異・感嘆・・・様々な視線で見られます。

私は娘たちにヴァイオリニストになってもらいたいわけでもなく、

ヴァイオリンが好きかどうかもわからず、

ましてや自分の姿を見ているからヴァイオリンを続けているとは思っていません。

ただ、

音楽が共にある人生は豊かで彩りがあり、

自分の拠りどころになる存在になるはずだよ

ということは心から伝えたかったです。

と言いつつも、

娘たちが幼い頃は、かなり苦痛な思いをしたことも確かです。

そんなお話を、少しずつすることができたらと思います。

104「教会でコンサート」

2025/04/14

103「家族で海外へ③」

2025/04/13

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

娘たちはこの旅で、自ら積極的に異国の空気を楽しむことを覚えました。

私たちも手取り足取り教えるのではなく、

お店などでケーキやおかずを自分で選ぶように声をかけたり、

スーパーでも自分がおいしそうだと思うものを試してみるように言いました。

特に長女には中学校で習った英語でも通じるかどうかトライしてみるように背中を押しました。

わからないなりにも得るところはあったようで、コミュニケーションの大切さを感じる一歩になったと思います。

お気に入りの漫画の主人公が食べていた【カヌレ】が食べたくて、

ショーウィンドウをのぞいていたところを、お店のおじさんにフランス語で延々と話を聞かされている長女。

その横で目を丸くしている次女。

本場の【カヌレ】の味は忘れられない味となったようです。

家族それぞれが、それぞれの楽しさを享受した思い出。

一日中歩きまわって疲れてアパルトマンに戻ってくれば、サラダとワインを飲んでベッドに倒れ込む。

健康的でした。

ただし、娘たちに一番厳しく伝えたことがあります。

危険を察知する能力を養うことでした。

海外は日本ほど安全ではありません。

旅行者となると、危ない場所に気がつかずにトラブルに巻き込まれることもあります。

- 目立つ格好をしない

- 地下鉄に乗るときの気の配り方

- 歩く時の視線の動かし方

夫と私のすべての行動を娘たちはちゃんと見ていたような気がします。

一度RER(近郊線)の列車に乗って移動したことがありましたが、

とにかく駅のホームが暗くて不安になりました。

どうしてもその列車に乗らないと帰れないものだったので仕方がありませんでした。

その時にも

「こういう列車は気をつけた方がいいからね」

と一言いうだけで娘たちにはそれが何を意味するのか分かったはずです。

10年後の今、娘たちには危機察知能力がきちんと備わっていると思います。

娘たちは

「あのときは、何となくしかわからなかったけれど、あの経験がすべての源になっているような気がする」

と言っています。

-

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

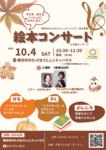

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

-

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち