- ホーム

- ブログ

ブログ

226「リハーサルの組み方・私の場合」

2025/08/14

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

秋からのコンサート準備が始まっています。

毎日暑すぎて、本当に鍛えられています(シンドイです)・・・

今日はヴァイオリンソナタを仕上げていく過程を

お話ししようと思います。

自主練習のウォーミングアップが落ち着いてくると

共演者とのリハーサルスケジュールを決めていきます。

9月上旬の本番であれば、7月には大体決めます。

曲のボリューム、お互いの予定、仕上げの目安などをみながら

何回くらいのリハーサルが必要なのか、どんな準備が必要なのかを

おおまかに決定させていきます。

今回の場合は7月末に全体像を把握するために

プログラムを通して弾いてみます。

自分のパートが完璧ではなくても

お互いのこだわり、テンポの感じ方、曲に対するイメージ

作曲者に関しての知識などのディスカッション多めのリハーサルです。

2回目は少し間を開けて、1回目のリハーサルを経たうえでの修正点や

自分のパートの精密度を上げていきます。このリハーサルもややディスカッション多め。

3回目は変化球。リハーサルを重ねていくうちに閃いた解釈などを

いっしょに弾いたときにどのような効果が得られるのか、技術的に可能か、違和感がないかのすり合わせをしていきます。

4回目は全体像をみて、より本番に近づけた仕上げにむかっての調整。

共演者と本番までのリハーサルを最終的にはどのくらいの回数にするのか?

微調整にどのくらいの時間が必要なのか?

このあたりで再検討します。

リハーサルをたくさんしたい人

本番の偶然性を大切にしたい人

様々な共演者がいらっしゃるのでなかなか大変ですが

できるだけ、共演者の希望に合わせるようにしています。

それでも、自分の他のタスクが厳しい時や

どうしても自分の演奏に納得のいかないリハーサルなどは

無理を言ってお付き合いしていただくこともあります。

全ては本番に良いパフォーマンスができること。

そのコンサートのイメージが

共演者と「共有」できることが大切です。

この「共有」は言語化の能力が必要になる場合もあるので

なかなか一筋縄ではいきません。

そのお話は明日。

225「お盆休み」

2025/08/13

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

お盆休み。

地方によっては、7月のところもあるようですが

私にとっては8月の方がなじみがあります。

私が小さい頃

近所のおうちに

お盆が近づくとお飾りが玄関先にちょこんと飾られていました。

キュウリやナスに割りばしが足のようにつけられて

子ども心に可愛いなぁ、と思っていました。

私の家では、当時、仏事を営むこともなかったので

そういった習わしをきちんと身をもって知ることがありませんでした。

それでも母が

「あれはお盆の時期に、おうちに戻ってくるご先祖様をお迎えするお供えよ」

と簡単に教えてもらえていたので

お盆の時期は大切なものだと思っていました。

亡くなった人のことが話題に上ると

「あぁ、お盆だからかしらね」と言って

顔を見合わせた、あの母の顔。

私の祖父が亡くなったのが中学3年生のとき。

初めての弔いは知らないことばかりで

葬儀屋さんのおじさんが

いろんなことを教えてくれたのが印象的でした。

その後は高校生の時に曾祖母。

94歳という大往生での葬儀が

こんなに賑やかで明るいものだとは思いませんでした。

留学時代に祖母が亡くなりましたが

母が「日本に一時帰国した時にお参りすればよいから」と

葬儀に参列しませんでした。

その後、祖父・母・祖母、と1年の間に3人を見送り

ぽっかりと空白の時間がありました。

そして2年前に、夫・父を

12日の差で亡くしました。

その間にも

音楽の友人、一番のママ友を亡くして

向こうの世界の方がにぎやかで羨ましくもあります。

お盆の季節。

京都の五山送り火を、夫と一緒に見に行ったことがあります。

京都の体にまとわりつくような暑さといっしょに

人ごみにもまれながら

「あそこ?」「こっちだ」とワイワイ言いながら

遠くにチラチラと燃える

送り火を眺めていた思い出がよみがえりました。

今年はひんやりと涼しい我が家から

テレビニュースで流れるであろう

送り火を一人で見送ろうと思います。

224「奏楽堂でのコンサートご案内」

2025/08/12

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

9月12日(金)

旧東京音楽学校奏楽堂

18時30分開演

『MuBe‘88』ベートーヴェンの夕べ

「生きた文化財」として建物や演奏会を積極的に行っている奏楽堂。

東京藝術大学音楽学部の前身、東京音楽学校の校舎として建築されてから

著名な音楽家がここで演奏し、音楽教育の中心的な存在として重要な役割を担ってきました。

その建物の中で演奏できることは

とても身の引き締まる思いがします。

何度か演奏の機会がありましたが

いつ訪れても見上げる天井。

演奏している場所から見える客席に

滝廉太郎が、山田耕筰が座っていそうな気持になります。

今回はピアノグループ「MuBe‘88」の一員である

川元真里さんとごいっしょして

「ベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ第9番”クロイツェル”」を演奏します。

その他には歌曲、ピアノソロなど

多彩なプログラムですが

「ベートーヴェン」という一人の作曲家から生まれた曲を

丁寧に演奏していきます。

去年のリサイタルで

久しぶりにフルで演奏しました。

難曲・長大なソナタですが

私にとっては思い出深く

懐かしい響きに安心感があります。

年代によって解釈の変化するベートーヴェンのソナタ。

共演者が変わっても、色合いが変わります。

その移り変わりを楽しんでいただきたいと思います。

223「CD状態にあるクライアントの基礎知識・受講」

2025/08/11

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

私の所属する「日本ライフオーガナイザー協会」は

様々な専門知識の講座がたくさんあります。

もちろん、基本的な空間のオーガナイズがベースにあり

その知識・技術を磨くことで

お客様の快適を探し、一緒に伴走していくことがミッションですが

その方法は一つではなく

お客様の特性に合わせた方法でオーガナイズしていくことが特徴です。

ということは、千差万別、十人十色。

自分のあたりまえが、他人には特別なことだったりするわけです。

ときには、脳機能障害によって片づけることができない、という方もいるわけです。

今回は、少し高度なCD(Chronic Disorganization=慢性的に片づけられない)状態の

クライアント(お客さま)とはどういう状態なのか?という

基本的な知識を学ぶ講座を受講しました。

◎CD状態の人は、とても不安な世界いる

◎自分が学んだオーガナイズの手法がCD状態の人には通用しないかもしれない(むしろ逆効果になる場合もある)

◎よく訊く・よく観察する

◎声かけの言葉によっても左右される

始めは難しいかも・・・と思っていたことも

自分の年齢を考えれば

それなりの経験があるわけですから

様々な事柄を足したり引いたりすれば良いのかも、と思うことができました。

そしてなによりも

ライフオーガナイズという基本的な手法をしっかりと身に着けていれば

そのアレンジやバリエーションは

他のオーガナイザーが教えてくれるという

大きな安心感がありました。

私自身もこの2年半

ライフオーガナイズの手法によって

乗り越えてきたことがありました。

ひとりで解決していかなければならないけれど

助けを求めることができる

サポートしてくれる誰か入るけれど

最終判断はいつでも自分がする

相反するものを共存させながら

歩いてきた気がします。

それもライフオーガナイズの手法です。

私の音楽家としての生活や

個人的な生活も

全てひっくるめて

基本となるものは

この「ライフオーガナイズ」なのだと思います。

222「セミナーに参加」

2025/08/10

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

8月初めに「リウムスマイル!」代表:穂口さんのセミナーに参加してきました。

【個性と素敵を売れるに変えるメニュー開発法】ということで

自分の仕事はちゃんと買いたいお客様に届いているのか?

買いたいと思っているお客様が買いやすいような仕組みになっているのか?

その説明はきちんとわかるようになっているのか?

といった観点からじっくりとお話を聞くことができました。

ご一緒したみなさんの

気持ち良い「気」に包まれながら

アタマをフル回転で聴講しました。

ヴァイオリニストであり

ライフオーガナイザーであり

メンタルオーガナイザーでもある私は

なかなか自分の仕事がうまく説明できなくて未だに右往左往しています。

何をしているのか?

何ができるのか

そろそろ腹をくくって説明できるようにならなければなりません。

【自分を出すこと】

そろそろ、本格的に仕事をしていきたいと思っています。

できること、できないことの区別化。

50代後半だからこそ、人生の中で経験したことは豊富です。

その経験を私が話すことだけでも

誰かが自分のことを改めて《思い返す》ことができるかもしれません。

それは大事なことです。

立ち止まって思いを巡らすことも

時には必要なことだから。

【自分の勝ちは自分で決める】

誰かと比較したくなるのは人間のクセです。

ちょっとしたことから、大きなことまで。

私は比較的、他人は気にならない方ですが

ちいさ~いことで囚われるときもあります。

そのもったいない時間を削りたい。

そのストレスは必要ないのだから。

【自分からもお客様からも逃げない】

まずは自分から逃げない。

がんばろう。

関連エントリー

-

273「5冊のノートを駆使しています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま

273「5冊のノートを駆使しています」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。ノートの話・つづき。私はノートを複数使っていま

-

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

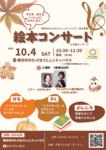

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子