- ホーム

- ブログ

ブログ

86「音楽家の親の役割って?」

2025/03/27

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

私の両親は音楽家ではありません。

父は日本の高度成長期を支えたサラリーマン世代で

昭和ひとケタ生まれでもあるので

黙々と働き

家族のために時間を惜しんで協力し

家事子育ては母に一任でした。

その頃の男性にしては背が高く

学生時代に野球をしていたこともあり

姿勢が良くて

学校行事などで父が見学に来るのは

ちょっと鼻が高かったです。

母は専業主婦でしたが

本人曰くあまり料理が得意ではなく

いつも気が重かったそうです。

少しおっちょこちょいで

チャーミングなところもありましたが

怒ると(めちゃくちゃ)怖かったです。

いつもこざっぱりとした装いで

ふわりとシャネルの香水を香らせていたので

私自身もかなり若いころから香りには鼻が利きました。

PTA役員や役職を引き受けることも多かったのですが

どちらかというと家族の予定を優先していたので

それほど忙しそうにしている様子を見ることはありませんでした。

両親とも私たち姉妹には

音楽の世界を

わからないなりにも理解をし

大きな愛情をもって育ててくれてました。

小さいころから私たちのおけいこに共に通い

両親にとっては全くの未知の世界である

音楽の道に進む私たちに

音を上げずについてきてサポートしてくれたなぁと思います。

その頃のお稽古事は

指導する先生の言いつけが絶対。

とにかく従順にレッスンに通って

先生の言うことを丸のみして

言われたことをきちんと守ること。

その後、私も姉も

ドイツでの生活で

音楽に対する姿勢が変化してきたので

両親も理解するのに苦労したかもしれません。

自分にはわからない世界って

本当に不安で、あれこれ手を焼きたくなります。

そして、これで良いのか、あれは必要なのか、

こんな準備をしてみたら、ここへ行ってみたら…と

口出すことも多くなると思います。

言われた方は、自分で考えることもなく

準備されたものをこなしていくことに

必死になります。

もしかしたら

その方が安心安全で

手間がかからず目標地点にたどり着けるかもしれません。

そして、自分で考えたわけではないので

たやすく人のせいにできるかもしれません。

だって、私が選んだんじゃないもの…と。

私の両親は敢えてそのことをしませんでした。

「あなたの演奏を聞くのが好き」

「あなたの演奏している姿を見るだけで充分」

ただそれだけ伝えられ続けていました。

もしかしたら・・・

もしかしたら・・・

私たち姉妹への情熱が、そこまでなかったのかもしれませんが・・・

聞く術はありません。

いま、親の立場になって

音楽家の親から

音楽家の娘たちへの立ち位置に

ちょっと戸惑うこともあります。

どこまで言って良いのか?

どこまでサポートしたら良いのか?

わかりすぎる世界だからこそ

言った方が良いこと

言わない方が良いことがあるように思えます。

どちらかと言えば

言わないことの方が多い私は

もしかしたら

娘たちには不評かもしれませんね。

85「留学の思い出⑤」

2025/03/26

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

私の留学生活の記事、最終回は帰国を決意した話です。

自分の音楽を深めつつ

近隣国で開催されるコンクールを受けたり

コンサートの依頼があって演奏したり

オーケストラでの経験が次へのステップになって

ドイツでの生活はとても充実していました。

毎日演目の変わるオペラ座での仕事は

本当に楽しくて

今日はバレエ、明日はオペラ

来週はシンフォニーコンサート、と

少しずつ演目の詳細が分かってくると

自分の技術も上達してきて

更に高みを目指してチャレンジしてみたい気持ちも沸き上がりました。

他のオーケストラのオーディションを受けながら

少しずつ手応えを感じていたのも事実です。

そんなこんなで

私はあまりその先のことを考えていませんでした。

「自分の音楽を追求したい」という思いだけで

ドイツでの生活を続けていくのか?

日本へ帰るのか?

ぼんやりとした思いを頭の隅に追いやりながら

選択を先延ばしにしていたように思います。

ただ

「私はいつか日本に帰ろう」

「日本で基盤を作りたい」

ということは常々考えていました。

「人生のパートナーは日本人がいいなぁ」ということも

理由の一つかもしれません。

(日本食ってやっぱりおいしいね、って一緒に食べたいと思った)

20代後半になれば、当然結婚も視野に入ってきます。

私はどんな人生を送りたいんだろうか?

音楽家をあきらめずに

子どもを育てながら

更なる自分の音楽を深めていきたい

欲張りな思いしか浮かびませんでした。

そんなにうまくいかないよな~とも思っていました。

夫に出会ったときに

「この人とだったら一緒にその道を究められるかもしれない」

と思いました。

いろんな話をしながら

彼も私の音楽家としての演奏を聞いたり

オペラの仕事を見に来たり

その先のことを考えてみたり。

最終的には

私自身が「よし、日本に帰る」と決意して

彼に結婚を申し込みました(←逆プロポーズ)

きっと、意見の違いもあるだろう。

うまくいかないこともあるだろう。

でも、ここで決心しなければ

私は日本へ帰る機会を失ってしまう。

全てが「だろう」という仮定の話でしたが

あの時の決断は間違っていなかったかな、と思います。

夫はいつも、この時の話になると

「あの充実した生活から君を引き離すのはもったいない、と思ったし

日本に帰ってきたことを後悔させたくなかった」と言っていました。

あの時決めた決断に

迷いがなかったわけではありません。

もう少し、オーケストラの仕事を続けて

他のポジションに挑戦していたら

違う出会いがあったかもしれない。

もっと演奏の経験を積んでおけばよかったかも。

あのままドイツにいたらもっと余裕のある生活だったかも?

たら、れば、の話の結末は誰にもわかりません。

自分が決断したものしか残っていないのです。

私は自分の決断したことで

得たこと

失ったことを

よくわかっているつもりです。

その経験はいま

娘たちの話を聞いて

私自身の経験談を語ることで役に立っています。

先人の経験談を聞くことは勉強になります。

たとえ時代が違っていても

状況が変化していたとしても

受け取る側が真剣に耳を傾けることができれば

解釈は無限大になります。

いま、二人の娘たちが海外で奮闘中です。

そんな話も

今後、お伝えしていければと思っています。

84「留学の思い出④」

2025/03/25

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

私が留学して2年目を過ぎたころから

オーケストラ入団を目指して職探しをする学生に目が向くようになりました。

ドイツのオーケストラは当時、なかなかポジションが空かなくて

オーディションを受けるのもかなり大変でした。

申し込みをしても書類審査で落とされることが多いのです。

留学するために奨学金を取り損ねた私は

父に迷惑をかけないためにも

少しでも働きたいと思っていました。

そんな時に、各オーケストラには「Praktikum(プラクティム)」という

インターンシップ制度があることを知りました。

学生のためのポジションですが、半分の勤務体制で

オーケストラで学びながらしっかりとお給料も支給されるというもの。

住んでいる都市のオーケストラが

そのポジション(第1ヴァイオリン)のオーディションが行を行うとのことで

なんとしても合格したくて頑張りました。

オーディションは下記のような課題曲がありました。

- モーツァルトの協奏曲から第1楽章とカデンツァ

- ロマン派の協奏曲の第1楽章

- 指定されたオーケストラスタディ(交響曲やオペラの中にある指定された場所)を演奏する

指示された協奏曲は弾きなれたものでしたが

オーケストラスタディだけは、経験が無かったので指導教授に

レッスンしてもらって勉強しました。

- 指定されたテンポで弾くこと

- テンポの中で音楽的に演奏すること

- 他のパートを頭の中で鳴らしながら弾くこと

幸い、日本の高校大学でのオーケストラ経験が大いに役立って

弾くことに苦労することはなかったように思います。

最初の仕事はシュトラウス作曲の「ばらの騎士」の中で

舞台袖で演奏するバンダでした。

第3幕途中での演奏なので、同僚たちが演奏中に控室に行って準備し

他のバンダ仲間と共に袖に行き、指揮者に合わせて演奏し

終わるとそそくさと帰る・・・というもの。

始めは何を着ていけば良いのかもわからず

指定された時間で本当に良いのか

ドキドキしながらオペラ座に行ったものです。

その後はシンフォニーコンサートとオペラの仕事。

シンフォニーコンサートは5日間の練習期間と

3回の定期演奏会。(その当時は木曜夜公演・金曜夜公演・日曜昼公演)

オペラの仕事のインターン生は、

そのシーズンでリニューアルした演目のオペラを

オーケストラリハーサルから、歌手とのリハーサル、舞台リハーサル

通し稽古・本通し稽古・初日以降もずっと弾いていました。

その作品は忘れもしない「マハゴニー市の興亡」(クルト・ヴァイル)

そのうち、様々なオペラ作品を弾かせてもらうことになり

特にワーグナーの作品はほぼ一通り弾いたかもしれません。

(ニーベルングの指輪4部作・ローエングリン・さまよえるオランダ人

タンホイザー・トリスタンとイゾルデ・パルジファルなど)

他のオーケストラでこんなにたくさんのワーグナー作品を演奏する場所はなかったので

とても貴重な経験でした。

(ワーグナー作品を歌える歌手が限られることと、指揮者がいない。

指輪4部作は1週間で全作演奏するので、演奏者も慣れていないと大変です)

オペラ座にはバレエ団もあったので

バレエの曲もたくさん弾きました。

(バレエは難しい曲が多く、譜読みに苦労しました)

団員向けに安価なチケットが準備される制度もあるので

友だちに見に来るように誘ったりしました。

オーケストラピットで演奏していると

舞台で何が行われているか知らず

「全然違う解釈で面白かったわ!」と言われても

「へええ・・・」と言うしかなかったりして…

クリスマスも新年も日本へ帰ることが少なかったので

休暇を取りたい同僚の代わりに嬉々として演奏していました。

大みそかの日はたいていミュージカル仕立ての「マイ・フェア・レディ」の公演があり

楽しくて幸せな気分で舞台を終えて帰宅すると夜の11時を過ぎているので

そのまま起きて日本の両親に新年のあいさつの電話をすることもありました。

インターン生の面倒をみるのはたいてい古参の団員。

私の担当は引退を2年後に控えたおじさんでした。

古き良きレコード時代の話と逸話をたくさんしてくれました。

音楽の中にかくれているモチーフの音を得意げに鳴らしたり

オペラのセリフを演者と同じように口パクで演じたり

私がいちいち驚く表情をするとさらに饒舌に語ってくれましたが

同僚のみんなは「また始まったよ」とばかりにニヤニヤしていました。

彼は仕事を終えて退勤するのが早く

「じゃあまたね!」と握手をして終演5分後には

ハンチング帽をかぶって颯爽と控室を出ていっていました。

まぁ、他の団員も退勤は早くて

聴衆よりも早く市電に乗り込むことが多かったです。

とにかく早く家に帰る!

彼らの姿勢は徹底していて、とても参考になりました。

私が今でも撤収が早いのは

この頃の名残かもしれません。

そして

決められた時間は最善を尽くして演奏に集中するが

仕事ではないことには徹底的に排除する。

労働組合の主張もしっかりとしていて

その毅然とした態度に驚いたことも多々ありました。

私にとって忘れがたく

楽しくて生き生きとした時間でした。

83「留学の思い出③」

2025/03/24

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

言葉の苦労をしながら始まったドイツ留学生活。

担当教授から大学内で開催される

ピアノとヴァイオリンのデュオコンクールへの参加を勧められました。

優秀な成績であれば、全国大学コンクールへの出場権が得られるとあり

教授陣も采配を問われます。

当然、各クラスから精鋭が送り込まれるということもあり

選ばれるだけでも光栄なことでした。

(賞金もなかなか良い金額であった…)

私はポーランド人の女子と組むことになりました。

2歳年上で同じ修士課程で勉強しているとのこと。

楽譜の受け渡しのために電話をした日、

私はセリフをメモに書いていたのですが

どうしても通じない部分があり彼女を困らせました。

(なるべく早く渡したい、と言いたいところを

”早く”の単語を省いていたので意味が分からず何度も聞き返されて

やっと私が間違いに気づいた、という…)

それでも

私のおぼつかないドイツ語にも辛抱強く相手をしてくれて

彼女とは音楽以外でも本当にお世話になりました。

ポーランド人は奥ゆかしい人が多く

あまりグイグイと迫ってくる感じがなく

距離感がちょうど良かったです。

心を開いて話すタイミングも

ゆっくりと時間をかけてだったので

彼女と様々な話ができるようになったのは

一緒に演奏をするようになって

半年を過ぎてからでした。

彼女はポーランドで音楽教育を始めたのですが

両親のドイツ移住に伴って

ギムナジウム(大学進学を目的としているので勉強が大変な教育過程)に入学して卒業しています。

ドイツ語で論文まで書いているので

とにかく頭脳明晰。

話題の幅も広くて、話していてとても楽しかったです。

私の会話力は彼女との話で磨かれました。

ヴァイオリニストはピアノと一緒に演奏することが多く

室内楽も慣れているほうですが

ピアニストは室内楽の経験はなかなかめぐってくるものではありません。

彼女は経験が少なかったので苦労することも多かったと思います。

ピアノの技術は優秀だったので、見る間に上達していきました。

「カオリ、一緒に映画を見に行こう!」

彼女に誘われて、たくさんの映画を見に行きました。

ドイツの映画館は、ほぼすべてがドイツ語吹替なので

ちょっと不思議な気がするかもしれません。

(ケヴィン・コスナーがドイツ語しゃべってる~って驚きました…)

アクション映画・ラブストーリー・コメディ等々

見たい映画を片っ端から見ました。

「シンドラーのリスト」を見た時は

満席のドイツ人に囲まれながら

二人で何とも言えない思いになりました。

そのあとはお茶を飲みながら音楽論や政治経済、

生活の知恵から家族のことまでなんでも話しました。

彼女の家族にもお世話になりました。

ドイツ生活2年目には

クリスマスを彼女の家族と過ごしました。

「クリスマスを一人で過ごすなんて!うちにいらっしゃい!」と

豪快なお母さんに誘われて

伝統的なポーランド料理をごちそうになったことは

貴重な経験です。

歯科医のお父さんは私の虫歯を治療してくれたし

いつも私の両親の心配をしてくれました。

「娘が一人で外国に住んでいるなんて心配に違いない」といって

「この家を自分の家のように思いなさい」と言ってくれました。

海外でのひとり暮らしは

孤独で危険と隣り合わせでもあります。

信頼できる人や心許せる家族に巡り合えるのも

なかなか至難の業でもあるのです。

その当時も偏見や差別は存在していましたし

そのためにイヤな思いもしました。

身を助けてくれるのは自分の音楽。

そしてコミュニケーション。

拙くてもいい

完全でなくてもいい

とにかく自分の思っていることを

伝える努力。

それは今の自分にも言えることで

大切なことは今も昔も変わらないのかもしれません。

82「留学の思い出②」

2025/03/23

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

私が留学のためにドイツへ向かったのは6月。

その当時は、教授のクラスに生徒を受け入れる枠があれば

教授と生徒との取り決めで入学をすることができました。

私はあらかじめ教授と連絡を取って入学希望を伝えておいたので

入学試験は形式的なものでした。

私は日本の音楽大学を卒業していたため

ドイツでは修士課程に在籍することになりました。

試験で「何を弾くのか曲目を教えてください」と言われて

アタフタとドイツ語で答えた様子を審査員の先生方が

ニコニコと見守ってくださいました。

冬学期の始まりは10月。

それまでの期間は、生活を整えることと

ドイツ語の学校へ通おうと思っていました。

7月からの2か月は午前中はドイツ語学校へ。

グレード試験で調子の良すぎた私は中級クラスに入ってしまい

レベルが高すぎて宿題が全然間に合わず

半べそをかきながら勉強に追われました。

クラス変更を相談したのですが

下のクラスの人数が満席だったため

そのまま留まることになりました。

でも、なかなか上達しなくて悔しかったです。

私の勉強方法もあまり効率的とは言えず

それまでの学生生活を少し後悔しました。

他の生徒は文法や単語が間違っていても

ドンドン発言して他の人をグイグイ引っ張って行く。

そのうちスペイン語やフランス語が混ざってきて

教室中が言語のるつぼになって講師が頭を抱えることも数知れず。

言葉に対しての危機感を持っていなかった私には

あっけにとられて見ているしかなかったです。

そこで学んだことは

「沈黙は金ではない」

何か言わなければ…と思ったものの

当時はすべてにおいて無知すぎて

自分の意見を言うことができませんでした。

2か月の間に、学校主催の旅行でハイデルベルクへ行ったり

仲良くなった友人4人でアムステルダムへ行ったり

異文化交流は楽しいものでした。

今でもあの時に使っていた教科書を眺めることがあります。

所々にメモしてある言葉の拙さに笑ってしまったり

苦労した痕跡に懐かしい思いが蘇ります。

講師のドイツ語のアクセントや

私を心配してサポートしてくれた友達の顔

教室の雰囲気はいまなお鮮明な思い出です。

海外に住むのであれば、やはり言葉は大切です。

日本人のように「空気を読む」ということができない彼らには

どんな仕草や表情よりも言葉で伝えなければなりません。

主張する・断る・同意する。

どれもヨチヨチ歩きのドイツ語でも意思表示するべきなのです。

それでもなお、根底に流れる日本人の心は

完全に流れ落ちることはなく

より大切にしたいものだと思うこともたくさんありました。

奥ゆかしく、思いやりがあり、芯のある大和魂。

言葉って難しいです。

関連エントリー

-

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

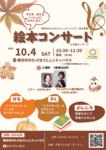

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

-

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち