- ホーム

- ブログ

ブログ

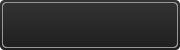

96「レコードの思い出」

2025/04/06

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

我が家にはレコードのLP版が50枚くらいあるでしょうか。

ターンテーブルもあります。

どれもちょっと埃をかぶっているし、

ターンテーブルを動かすには手順があるので、

その説明書を読むことから始めなければなりません。

私はレコードを聴いて育ちました。

LP版もドーナツ版も聴きました。

ドーナツ版は幼稚園の私でも操作させてもらえて、

ドキドキしながらレコードを聞いていた記憶があります。

「アタックNO.1」や「アテンションプリーズ」の主題歌をエンドレス聞いていました。

聞くだけでなく大声で一緒に歌っていました。

ドーナツ版用の穴に合わせたアダプターをカチリとセットし、回転数45のスイッチを入れます。

その操作を間違えると回転数が違うためにヘンテコな音楽が聞こえてきます。

たまにわざと間違えて、クスクス笑いながら聞いていました。

ボール紙で作られたケースの中に入っている薄いビニールから

そっとレコードを取り出して、

ターンテーブルに置いてスイッチを入れて、

そーっと針をレコードに置く瞬間。

時々手が震えて針を落としたりして・・・

一人で焦っていた記憶がよみがえりました。

そうそう、ペラペラのソノシートもありましたね。

雑誌などの付録についていて、お話の一部を聞くことができました。

音楽というよりラジオに近い感じで聴いていました。

何度も繰り返し聞いて、内容も丸暗記していたような気がします。

一回目に実家の家じまいをしたときに、思い入れのあるレコードだけ物置から掘り出して新しい家に運び込みました。

いつかゆっくり聞こうとクローゼットに置いてありましたが、

父が亡くなって行き場を失ったレコードたちを、今度は私が引き取ることになりました。

100枚近くあったのですが、その中から選びぬいて50枚ほどにまとめました。

どれも思い入れのあるものばかり。

たとえば

父と母が好んで聞いていた4枚組のムードミュージック曲集。

巨匠カラヤン指揮のベートーヴェン交響曲全曲集。

私が中学生くらいの時に勉強のために買ったハイフェッツやシェリングのヴァイオリン協奏曲の数々。

姉が大事にしていたリムスキー=コルサコフの「シェヘラザード」やウェルディの「レクイエム」。

父がモスクワの空港で買ってきたチャイコフスキー交響曲第5番の素晴らしい演奏。

などなど・・・

どれもエピソードを語れるくらいお気に入りの物たちです。

私のお気に入りは、ムソルグスキー作曲の「展覧会の絵」。

A面がオーケストラ版で、B面がピアノ独奏というとても贅沢なレコードでした。

「今日はどちらを聞こうかなぁ」

と選ぶ楽しみがありました。

今の世の中は、手軽に音楽を聴くことができて、操作をしなくてもエンドレスに聞いていることが可能です。

レコードは全曲聴くためにひっくり返さなければならないし、

レコードに傷がつかないように慎重に針を落とさなければならなかったり。

とにかく手間がかかります。

あの時代、みんなそれを当たり前のように、手間暇をかけて音楽を聴いていました。

ちょっと懐かしい思いに駆られますが、私は今の時代の音楽の聴き方も好きです。

この原稿を書きながらYouTubeで延々とカフェミュージックを流しているのは、

これもまた本当に贅沢だなぁとも思うのです。

そういえば、

長女が大学生の時に、学校近くにレコード店をみつけて興味津々で眺めに行ったそうです。

何を買うわけでもなく、

探すでもなく、

レコードというものをただ見たかったそうです。

今の若者のなかにもレコードに関心を寄せる人がいるらしく、名盤はかなりの高値で売買されているとか。

次の休日には、

両親の好きだったレコードをかけてみるために、まずは説明書を読んでみようかしら。

95「時間は平等・でも公平じゃない」

2025/04/05

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

子育ての時期を経て、少し時間の流れが緩やかになりました。

【頑張りどき】って誰にでもあると思います。

とにかく時間がない、時間に追われる、細切れの時間を日々に詰め込む。

そんな中で、私の場合は何を削るかを一生懸命考えました。

睡眠時間?

自分の時間?

練習時間?

それぞれのタスクに合わせて工夫しました。

私が唯一譲れなかった時間が「自分への時間」

その定義は様々ですが、私にとっては「現実逃避できる時間」でした。

- リハーサルのためにでかけるならば、少し早く家を出てコーヒーを飲む時間を作る

- 帰り道に本屋さんによって、5分だけぶらりと新刊書をながめる

- 寝る時間を少し遅らせて、読みかけの雑誌に目を通す

ほんの少しのことですが、私にはとても大切なことでした。

その時間を取ることができれば、どんなに時間が迫ってきてもあわてる必要がありません。

自分の時間を取れなければ、予定を削除すればよいだけですから。

そして、自分が手に負えないことは、必要のないことなのですから。

すべてを手の内に入れて生きることはできません。

その時自分が必要としていること、自分が必要とされていることを黙々とこなせばよいことです。

私は二度目の【頑張り時】のピークを少し過ぎたころに、

ぷつり、と音を立てて振り子が切れました。

極限まで振り切って、振り子がどこかへ飛んでいってしまいました。

徐々に緩めていくはずだった振り子。

その準備はしていたはずでしたが、振り子自身が耐えきれなかったようです。

あてもなく、ユラユラと漂った2年間。

振り子を修復して、部品を取り換えて、ねじを巻いて・・・

動き出すにはもう少し時間が必要なのかもしれません。

私は時間が好きです。

誰にでも平等に与えられる1日24時間。

でも、公平ではないのです。

え?どういうことかしら?

そう思われたら、私と一緒に「時間」について考えてみませんか?

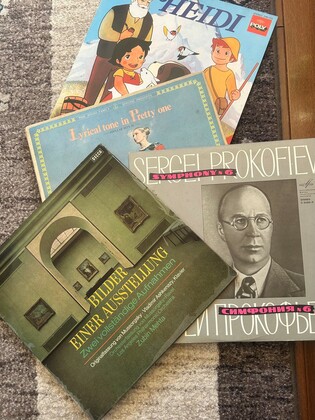

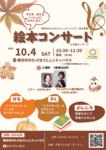

94「絵本コンサート・ご案内」

2025/04/04

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

【大人のための 絵本コンサート】ご案内です

ご案内

2025年5月24日(土)14時開演

市川文化会館ローズルーム

(都営新宿線本八幡駅A3出口・JR総武線本八幡駅南口より徒歩10分)

ずっと温めてきた企画を本格発進させます。

絵本を朗読しながら、インスピレーションを受けた曲を演奏します。

じっくりと言葉の世界に浸りながら、音の息遣いにも耳を傾ける時間。

豊かな時間を皆様にお届けしたいと思っています。

娘たちが小さいころから、寝る前の読み聞かせをしてきました。

『いない いない ばぁ』や『ぐりとぐら』などの有名な絵本から、

『ちいさいおうち』『おしいれのぼうけん』などの長い物語まで娘たちとご案内ん楽しみました。

寝る前のひと時

「さぁ、今日は何を読む?」

と聞くと3冊くらい抱えて持ってくる長女。

次女の時は、長女が張り切って読み聞かせをしている横で爆睡していました。

私が読むときもあれば、夫が読んでいるときもありました。

夫の読んでくれる『おへんじください』(作・山腋恭 絵・小田切昭 偕成社)は秀逸で、

私も娘たちと一緒に楽しんで聴きながら笑っていた大切な思い出です。

私の場合は自分が眠すぎて、どこを読んでいるのかわからなくなることが多かったです。

半分寝ていて、わけのわからないことを口走っていることが良くありました。

同じ行を何度も読んでいるなんていうことは数知れず・・・

その後小学校での読み聞かせボランティアに誘っていただき、

月に一回程度、様々な学年にお邪魔しました。

どんな本がいいかな、と選ぶ時間が楽しかったです。

娘たちが小学校になっても読み聞かせは続けていましたが、

そのうち時間に追われるようになり、それぞれ自分で本を借りてくるようになりました。

今でも二人とも文字を追うことは好きで、私の選ぶ本が届くのを心待ちにしてくれています。

「絵本の世界と音楽の世界を融合できたらいいなぁ」と思ったのは、読み聞かせボランティアをしていた時の先輩ママさんの言葉でした。

「絵本の読み聞かせに音楽があったら素敵よね~」

という言葉になるほど、と思いました。

それからどんな本が良いのか、どんなふうに音楽を入れたらよいのか、頭の隅にいつもありました。

オーケストラの音楽がついた絵本コンサートを聴きに行ったりもしました。

でも、私が思うコンサートとなんだか違う。

子どもたちともっと距離が近い方がいいなぁ。

絵本も朗読してもらうのではなく、自分で読んだ方が見ている人も飽きないかも?

ようやく試演として開催できたのが2024年秋。

これから本の種類を増やしたり

演奏の編成を変えて大切に育てていきたい企画です。

今回は日々の出来事に追われている大人向けに、

ホッとする時間をお届けしたいと企画したものです。

絵本という、忘れかけていた世界に改めて浸ることによって、

硬くなりがちな自分の心をやわらかくして

ホッとしていただくことができればと思います。

企画に賛同してくださったピアニスト・川元真里さんと共に、

大人に向けた贅沢な時間をご一緒できればと思っています。

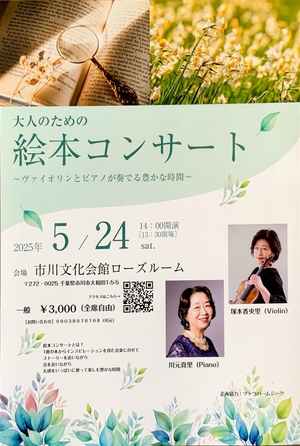

93「曲目解説・マタイ受難曲から」

2025/04/03

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

今月は札幌北一条教会での昼休みコンサートに出演します。

今回はヴァイオリン無伴奏曲が中心のプログラムですが、

バッハの『憐れみたまえ、わが主よ』はオルガンと演奏します。

この曲はバッハの有名な【マタイ受難曲】のなかの1曲です。

【受難曲】とは、イエス・キリストが、

自分が十字架にかけられるであろうことを予言するところから、

捕縛、裁判、十字架への磔、死、墓の封印までの物語を、

聖書に基づいて福音史家(この場合はマタイ)の語り、

登場人物の役を歌手が、

群衆役を合唱が受け持ち、

背景やその場の効果音をオーケストラが担当するという壮大な音楽劇です。

イエス・キリストの最後の1週間の出来事を3時間で追体験するというもの。

イエス・キリストが次々と、

弟子たちの裏切りや弟子としてのあるまじき行いを予言し、

うろたえる彼らを深い慈しみの目で見つめている。

その中の一つの出来事がこの「憐れみたまえ、わが主よ」。

逮捕されたイエス・キリストのことを、

一番弟子であるペトロが三度もイエスを知らないと言う。

言った直後に鶏が鳴き

「あなたは鶏が鳴く前に私を三度知らないというだろう」という予言に対して

「そんなことはない」と言い切った自分の行いに気づいて深い後悔と悲しみに打ちひしがれる場面。

原曲ではアルト歌手のアリアとして歌われます。

オーケストラの悲しみに満ちた音色がペテロを包む後悔の念を表現し、

ヴァイオリンソロが歌に寄り添うように、相槌を打ちながら慰めている様子が表現されます。

この曲のヴァイオリンソロパートは、

コンサートマスターのオーディションで審査されることも多く、

私もよく勉強しました。

歌手の息遣いに合わせて演奏することや、

その場面のイメージをより明確に伝える役割は難しいですね。

今回はオルガンがアルト歌手のパートを演奏するので、音作りも楽しみです。

教会でのコンサートは、コンサートホールとは違った魅力満載です。

今回のように聖書に基づいた曲がある場合は、

事前の予備知識がほんのちょっとでもあると、

より楽しく聞けるのではないかと思います。

今年の復活日は4月20日。その前の1週間が受難週です。

【マタイ受難曲】より「憐れみたまえ、わが神よ」日本語歌詞

憐れみたまえ、わが主よ

私の涙のゆえに

心も目も

あなたの前で激しく泣いています

92「海外音楽修行⑤これから」

2025/04/02

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

娘たちは二人ともいま、海外生活1年半を過ぎたところです。

長女は短期ではありますが、

プロオーケストラのインターンとして働いています。

拠点としている場所から列車で3時間のところにあるオーケストラのため、

仕事のプロジェクトごとにウィークリーマンションを借りているので、

お給料のほとんどを使ってしまいますが、

経験と勉強のためと割り切っています。

現地のオーケストラ働けることは貴重です。

まだまだ偏見や差別が漂い

外国人という危うい立場も含めて

現地で働けるというのは覚悟も必要です。

たとえ補給人員だとしても

正当な権利を主張するときも必要です。

そんな経験が次の経歴へとつながっていくことは確実です。

長女は現代音楽が得意なので、そちらの方面も模索中です。

幸いなことに演奏機会が巡ってくることも多く、

任される曲や役職も増えてきている様子です。

これも地道に愚直に、

目の前のコンサートに手を抜くことなく

最高の本番へと導いていく努力を重ねたからだと思います。

長女の考えで、この先どんな決断をしていくのかを楽しみにしています。

次女は未知数のことが多くて、私自身も次女と一緒に学んでいる最中です。

まずは大学課程を卒業することを目標に進んでいることだけが確実なことです。

この先、修士課程に進むのか、

住む場所を変えて別の道に進むのか、

本人自身もまだわかっていません。

大学2年目は思ったよりも時間がタイトで、

自分の練習時間を削ってオーケストラや室内楽のプロジェクトに参加しなければならず、

しかも自分の居住地から離れた場所へ通うという移動のストレスも相当だったようです。

買い出し・料理・洗濯・掃除などの生活維持もしなければならず、

そんな話は夫が相談にのることができたのに、と思うと切ない気持ちにもなります。

でも、状況は違えども長女の時も様々な可能性を秘めて道を進んでいたわけですから、

次女もしっかり考えて自分の道を見つけていくに違いないです。

これからのことを安易に語ることは控えた方が良いでしょうね。

ついつい、先を急いで余計な心配をする親心。

改めないといけないなぁ、と思います。

https://ameblo.jp/fran-violin/

娘二人の悲喜こもごも

生活や成長については、

今後も(気が向けば)

お伝えしていきたいと思います。

-

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

274「秋の気配を感じて」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。10月になりました。「季節を追う」ことができる

-

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

275「ほんの少しの積み重ね」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。「無理をしない」というのは無理をしたことがある

-

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

276「心に届く演奏を」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。お天気を気にしながら明日の準備を進めています。

-

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

277「絵本コンサート・終了と反省①」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。絵本コンサートを終えました。思っていたより親子

-

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち

278「絵本コンサート終了と反省②」

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。コンサートで反省文を2記事も書くなんて・・・ち